あるイベントに参加しました。海外・国内から著名なトップが集まりプレゼンが行われました。

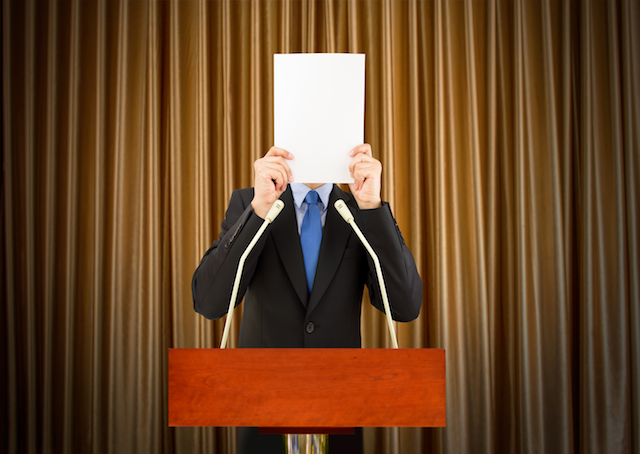

この場で、日本を代表する大企業のトップは、常に手元の資料を読み上げてプレゼンしていました。記者との質疑応答も、台本の「あんちょこ」を読んでいます。

周囲の客席を見渡すと、自分の言葉で語らないその話しぶりに、聴き手は皆眠そうです。大あくびをする人もチラホラ。特に海外からの来賓席は空席が目立ち始めていました。

とても残念な気持ちになりました。

なぜこうなってしまうのでしょうか?

それは聴き手と心のこもったアイコンタクトやコミュニケーションがとれないからです。

台本を読み上げると、話し手は台本に目線が釘付けになったり、客席と台本の忙しい目線の往復になります。

「じゃぁ、プロンプターなら大丈夫」と思う方もおられるかもしれませんが、同じです。表面的には客席を見ていますが、目は明らかに「読んでいる」目線になります。これでは聴き手と心のこもったコミュニケーションは不可能。聴き手は、置いて行かれます。

「台本を置いても、覚えていれば大丈夫」と思いがちですが、違います。

台本が手元にあると、話し手は必ず読んでしまうからです。

完璧な台本とは、「浮き輪」です。

溺れるリスクがある海では、人は浮き輪があれば必ずしがみつきます。

極度に緊張する舞台に完璧な台本があれば、必ず読んでしまうのは人の性です。

そして、完璧な台本の致命的な問題は、「書き言葉を話す」ことです。書き言葉では人は感動しません。

しかし多忙な企業のトップは、プレゼン資料をスタッフに準備してもらうことがほとんど。広報担当の皆さんはトッププレゼンでトップが失敗しないように完璧な台本を用意することも、大事なお仕事です。

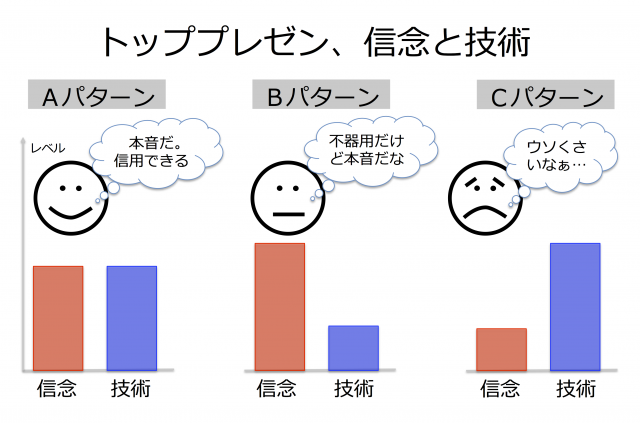

どうすればいいのでしょうか?

トップ自身が事前にしっかり内容を覚えること。

そして備忘録程度の内容の簡単なメモを手元に置くこと。

そしてトップが自らの言葉で話すように、トップに進言することです。

冒頭にご紹介した原稿読み上げをしていた日本のトップは、記者からの最後の質問には、ご自身の思い入れが強い事業内容だったためか、台本を見ずに思い入れたっぷりに答えました。この瞬間、説得力は格段に上がりました。

大企業のトップともなれば、本来自分の言葉で話せる力を持っています。

浮き輪がなくても溺れずに、スイスイ泳げるのです。

完璧な台本があるばかりに、逆に自分の言葉で話せなくなってしまうという皮肉な結果になってしまうのです。

トップ広報は、トップの力を信じましょう。

■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。

■Facebookページで「いいね」すると、さらに色々な情報がご覧になれます。