オンラインでのプレゼン資料については工夫が必要です。

しかし現状は、リアルプレゼンとなんら変更なく資料作りをしている方が多くいらっしゃいます。

細かい文字やグラフをギッシリ詰め込んだチャートが多いのです。

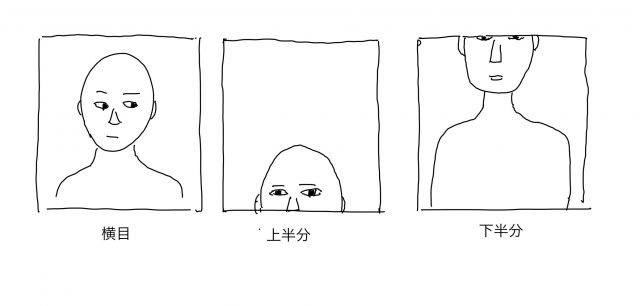

リアル会場の大画面なら読めるのですが、オンラインはスマホで視聴している方も多くいます。細かいチャートは読めません。

オンラインでは一目・一秒で目に飛び込んでくるチャートに修正することが、伝わるコツです。

ソフトバンク・孫正義会長のチャートは、オンライン前提で作られているので参考になります。

2月12日開催「2020年3月期 第3四半期 決算説明会」では、孫社長は「今回の決算を一言で表せば“潮目が変わった決算”であります」と言って始めました。そのとき見せていたのが、波の写真に巨大な文字で「潮目が変わった」と書かれたチャートです。強い印象を残しました。

すべての情報は、大きく見せて意味を持たせ、最後まで首尾一貫しています。

また、チャートをシンプルにした場合は、詳細情報を資料で配布すると正確な情報が伝わります。

私はオンラインで見せる時はシンプルな資料にして、配布用には文字を追加した詳細資料を別途作ります。スマホ視聴が当たり前のオンラインプレゼンは、この「一手間」が必要ですね。

オンラインでのプレゼンチャートは、スマホ視聴も前提にしてシンプルに作ることです。

作り込むときのコツは、情報の「引き算」をすること。

余分なものをそぎ落とし、キーメッセージを絞り込むことです。