「空気を読む方法はありますか?」

という質問をよくいただきます。

プレゼンでは、あえて空気を読んではいけません。

なぜなら、話し手が空気を読んで話してしまうと、主張がブレて説得力が落ちるからです。

プレゼンは、時間をかけてジワジワとコミュニケーションするものではありません。プレゼンは一回限り。しかも限られた時間で伝え、聞いた人が動くことが目的です。空気を読む行為は、主張が明確に伝わらないというリスクが伴います。

つまり、空気は読むものではなく、「作るもの」なのです。

物事の流れは「空気」で左右されます。

何度も協議を重ねてきたのに、ある「空気」のもと、突然計画をひっくり返されたり、しつこく努力しても全く芽が出なかったことが、ある「空気」をきっかけに認知されたりするという経験をされた方も多いのではないでしょうか。

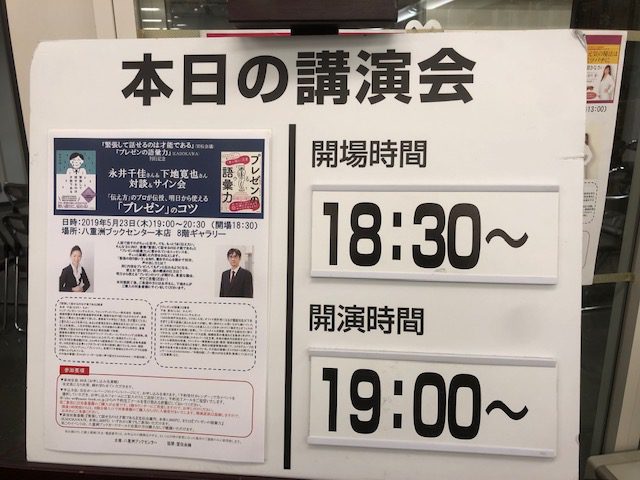

今日は、プレゼンの空気を作る上で有効な1つのテクニックをお伝えしましょう。

「コードスイッチ」です。

通常は「です・ます」で話すことが多いかと思います。そこに、「だ・である」または「体言止め」(名詞や代名詞などで終わること)を混ぜながら話すことです。

ここで冷泉彰彦氏の著書「『関係の空気』『場の空気』」より引用します。

元首相である小泉純一郎という人の、「空気」の扱いでは天才的で、構造改革、抵抗勢力との抗争、拉致問題の使い方、靖国問題、郵政民営化、日米関係、イラク派兵、何から何まで「空気」を巧みに操って政治生命を保ってきた。

「いいですか。改革っていうのは重要なんだ。わかりますか。この選挙の結果で日本の将来が決まるんです。大変だ。・・・」という言葉づかいである。

これは「です・ます」と「だ・である」を混ぜることで、硬い感じと柔らかい感じ、間接的なイメージを直接的なイメージといったメリハリをつけて言語表現としては、反論を許さないとでもいうような一方的なものとした。

ビジネスであれば、

「よろしいですか。今回の新規事業はなんとしてでも成功させなくてはいけない。わかりますか。我が社の社運をかけているんです。このままでは将来はない」

というような話し方をすることもできるでしょう。

空気は読むものではなく、作るもの。

空気を作るための方法の1つとして、コードスイッチを用いてみることをお試し下さい。