ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

TV会議で残念なカメラの使い方

最近、Zoomのウェビナーやオンライン会議が増えています。

一方で、一般的にはまだ慣れない部分も多く、残念なケースもよく見られます。

とくに顔の映り方を気にしていない方が結構多いですね。

対面で話していれば雰囲気で相手の言いたいことを察することもできますが、オンラインの場合、コミュニケーションの頼りはスマホやパソコンの小さな画面だけです。

顔の映り方一つで、相手にコミュニケーション・ストレスを与えてしまいます。

今日は、簡単にできるカメラの使い方をお伝えしましょう。

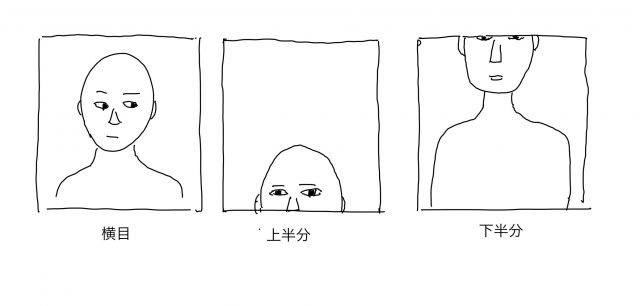

よくある残念な映り方は、目線が横目になっていることです。

聴き手は、目線が正面を向いていないとコミュニケーションがとれていないように感じて不安になります。

横目になる原因は、自分が見ているパソコン画面の横に、相手の顔が映し出されていることです。

人間は無意識に相手の顔を見て話そうとするので、カメラには横目で写ってしまいます。

相手の顔が映っている画面をドラッグして、自分のWebカメラの真下に置けば、目は真正面を向くようになります。

もう一つの理由は、説明資料を画面の横に置いていること。資料もできるだけカメラの真下に移動させれば直ります。

他に意外に多いのが、顔半分が切れているケース。

事前にカメラテストをしておけば、問題は解消します。カメラの位置を調節しつつ、高さを調節できる椅子があると便利です。

コミュニケーション・ストレスがかかるオンライン上では、カメラの使い方に一工夫することで説得力を高めることができるのです。

オンライン会議の終わる瞬間に気をつけるべきこと

オンラインでの会議や会見が増えてきました。

オンラインでのコミュニケーションは、直接会っての空気感を感じにくいものです。

とくに日本人が得意とする「空気を読む」ということが難しくなります。

そのため、意思疎通に時間がかかったり、すれ違いが生じたりということが増えてしまうのです。

とくに、会議やプレゼンが終わったときのような、気が緩んだ瞬間には気をつけたいものです。

リアルの会議や会見では、話しが終わってからもその人の気配を感じることができるのですが、オンラインはそうはいきません。画面からパッと消えてしまったり、そそくさと立ち去ってしまうと、見ている人は空気を感じることができないので不安になってしまいます。オンラインの場合はカメラに向かっていつもより3割増しの笑顔で終わるようにしましょう。

「なぜそこまでしなくてはならないのか?」と思うかもしれませんね。

日本の武道や茶道などの世界では、「残心(ざんしん)」が大切であるとされています。

残心は、技を終えたあと、くつろいでいながらも注意を払っている状態です。余韻を残すという日本の美学や禅とも通じる考え方でもあります。

じつは残心があるかないかで、結果が変わってしまうのです。

例えば弓道では、矢を射ったあと、的に当たるまでは「残心」です。

日本だけではなく、西洋でも同じような考え方があります。例えば砲丸投げ。投げた後にも気合が入り、フォームは続いています。

普通に考えたならば、矢や砲丸が手元から放たれたのですから、結果は変わらないはずですが、最後まで気を抜かないのです。

プレゼンでも残心があるのとないのとでは、印象がまったく違います。

空気が感じられないオンラインだからこそ、余計に心を込めて終わりたいものです。

「エビデンス」を活かした4月7日の安倍首相記者会見

昨晩(4月7日)、安倍晋三首相が新型コロナウイルスの感染拡大を伴う緊急事態宣言の記者会見を首相官邸で開きました。

この会見では学ぶべき事がありました。「エビデンスの見える化」です。

今回の「生きたエビデンス」は、医師で諮問委員会・尾身茂会長です。

今まで安倍総理は「専門家の分析・提言を踏まえている」と重ねて話していましたが、今回専門家としてを尾身会長と並んで会見を行い、エビデンスを目に見える形にしたことで、安心感を向上させていました。

プレゼンテーションは「聞き手に対するサービス」です。

しかしプレゼンテーションによるサービスは無形ですので、その価値を伝えるのは難しいですよね。

ですから、具体的なエビデンスが必要です。

「専門家」の尾身会長ご本人に、目に見える形で「エビデンス」として登壇したもらうことで、安倍総理が言葉で話しているよりも、価値をわかりやすく表現して国民に伝えていました。

また、尾身会長が資料を見ずに自分の言葉で話していたことも説得力を向上させていました。

今回のように聞き手の危機感が強い会見では、とくに安心感、信頼感・説得力を格段に向上させる必要があります。

このようなプレゼンテーションでは「エビデンス」は、最も注力すべき要素です。

こういう時こそ重いトップの言葉。対応策は?

新型コロナの流行により、安倍総理を始め各トップの会見が続いています。

つい先日も東京での不要不急の集まりは自粛を、との発表がありました。

パンデミックの瀬戸際となっている中、なかなか終わりが見えません。

人はイライラが募り情報に対して過敏になっています。トップのちょっとした一言が原因でパニックや炎上が起こりやすくなります。

このような状況では、トップが発する一言の重みはさらに増していきます。

『貞観政要』では、リーダーが言葉と人徳の二つを立てることと書かれています。上に立つ人の言葉は、本人が思っているよりはるかに重いのです。

・・・(以下、引用)・・・

上に立つ人の言葉はとても重く、一度口にしたことは、簡単に取り消すことができません。

上の人が何気なくいった言葉であっても、下の者は深刻に受け止めます。

皇帝のように絶対的な権力を持つ人の場合、その言葉は法律とほぼ同じになるので、言葉を選び、よく考え、慎重に発言しなければなりません。

またいくら口がうまくても、人格が備わっていなければ、部下の信頼は得られません。

常に言行一致を心がけていないと、部下はついてきてくれないということです。

(「座右の書『貞観政要』」出口治明著より)

・・・(以上、引用)・・・

これは、国のトップだけでなく、企業のマネジャーも同じです。

いま、メッセージは十分に注意しなくてはならない最も厳しい状況と言えるでしょう。

とはいえ、慎重になりすぎて台本を棒読みしているようでは、自分ごとで話していると感じられず、聞き手のモチベーションを下げてしまい逆効果です

リーダーは、聞き手が「何を知りたいか」「どうしてもらいらいか」というニーズを考え抜き、「自分だからこそ話せる内容」を吟味することです。

内容を考えたら一度メモにまとめます。言葉に起こすことで、行き当たりばったりにならず、大事な内容を伝えきるためです。

そして、本番ではメモを見ずに話すことです。

十分に間合いをとって、腹の底からわき上がる言葉を待ち、「私は」と自分主語で話すことです。

こういうときだからこそリーダーのメッセージが大切です。たった一言で、聞き手が前向きな気持ちになってもらうことも可能なのです。

読み上げは事務方だけでいい

新型コロナウイルス拡大防止会見での安倍首相を見て、「プロンプターを読み上げている」「会見する意味がない」との批判が多くありました。質疑応答もカンペを読み上げ、1回目の会見では質問を打ち切って終了。ジャーナリストの江川紹子さんは、「『質問がつきるまで答えましょう』と言えば、国民はどれだけ政府を心強く感じただろうか」と述べています。

また、2020年3月1日の日本経済新聞「【迫真】日産 見えぬ「ゴーン」後」の記事に下記の内容が書かれていました。

「1月30日、日産本社で開かれた首脳会議後の報道陣の取材。冒頭、スナールが『アライアンスの進展について伝えたい』とあいさつ。続いて内田が合意内容を読み上げた。事務方のような役回りに日産社員は言う。『一体、誰がトップなんだ』」

読み上げをする行為は、「私は事務方です」ということを言っているようなものです。

プレゼンの目的は、聞き手の心が動き良い方向へ行動を変えることです。

リーダーが読み上げをすれば、「部下が書いた文章を読んでいるのでは」と聞き手は感じます。自分の言葉で訴えかけていないのに、聞き手の心が動かされることはありません。

もしリーダーシップを発揮したいなら、自分の言葉で語ることです。言い忘れが心配なら、ポイントだけを書いたメモを確認しながら話せば間違いありません。

台本を見ないだけでも、言葉に力が宿り、聞いた人が動くようになるのです。