ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

人に教えれば、プレゼンは上手くなる

一生懸命プレゼンの練習をしている。

でも、なかなか上手くならない。

こんなお悩みを抱えている方は多いと思います。

短期間で圧倒的な成果を上げる方法があります。

人に「教える(説明する)」こと。

「人に教える」のは、教えるプロだけの仕事ではありません。

大人なら誰でも「経験」を持っています。

その経験を他人に教える機会があれば、学びが深まり成長が加速します。

私はコンサルタントという仕事上、人に教える行為をします。

でも一方的に教えているだけでは成果は上がりません。

特に自分の技術、能力、価値観を超える問題に直面したときがポイントです。

この状況を乗り越えるには、自分の経験を総動員しても不十分なことがあります。

こんな時は、「お客さんの経験」も総動員します。

お客さんの声に耳を傾け、なんとか新しい解決策を”ひねり出す”のです。

そしてこんな時は、無事しのいで「あ〜良かった」で終わってはいけません。

この結果から学びが得られれば、自分の専門性は大きく進化していきます。

「省察的実践」の概念を提唱した哲学者、ドナルド・A・ショーンはこう述べています。

「現場で実践する専門家の専門性とは、現場の実践のなかに存在する『知と省察』それ自体にある」

持っている「知」を総動員させて相手に説明し、「省察」で振り返って形(言語化)にする。そのプロセスを繰り返すことで、大人の成長は圧倒的な成果を上げることができます。

「自分なんかまだまだ力不足で恥ずかしい」

…なんて思わずに、自分の経験を活かして人に教えてみることです。

まずはプレゼンで困っている新入社員さんや同僚にアドバイスしたりすることから始めてみてはいかがでしょうか?

プレゼン技術をいくら高めても、説得力は上がりません

ニューヨーク証券取引所で、岸田首相が英語のスピーチを行いました。これに対してある有名コメンテーターがこう発言していました。

「説得力が弱い。プレゼン力を上げないとだめ。中曽根元首相はスピーチのとき分かりやすくフリップボードを使って説得力があった」

このコメンテーターは、パワポ資料の作り方やしゃべり方など、話し手のプレゼン技術の弱さを指摘しています。

では、本当にプレゼン技術を駆使すれば人を説得できるのでしょうか?

人は自分が納得しなければ行動しません。

つまり説得とは「(自分が)される」ものです。「(誰かが)する」ものではありません。

たとえば小さな会社で「自動掃除ロボットがほしい」と社長を説得するときのことを考えてみましょう。

「自動掃除ロボットはゴミがよくとれる」「世界最高性能」と言っても、社長は納得しませんよね。「今の掃除機じゃダメなの?」と言われて、そこでおしまいです。

「社長は定時退社を推進していますよね。自動お掃除ロボットにすれば時短になるので、定時退社に貢献できますよ」と言えば、社長は「いいね、買おうよ」と言いたくなります。

聴き手は納得すれば、喜んで行動するということです。

そのためには「大義名分=なぜこれをするのか」、つまり「WHYから話すこと」が何よりも重要なのです。

このWHYがないまま、しゃべり方の技術やパワポ資料の作り方をいくら向上させても、人は納得して行動しないのです。

最近、巷でいわれるようになった「パーパス」も、「会社がなぜ存在するのか」というWHYそのものです。

ユニチャームの高原豪久社長は「パーパスは『腹落ち』だ」と語っています。

もし本当に納得し、共感していたら、社員はパーパスの実現に向けてあらゆる機会を活かして、他者から求められる以上の努力をするはずです。上司に言われたからやるのではなく、みずからがそれを機会としてとらえて挑戦するのです。ですから、リーダーは部下から「説得された」と思われないように、むしろ部下が「納得した」と思えるように、何ができるのかを考えなくてはなりません。パーパスを「腹落ち」させることが何より重要なのです。

(「ハーバード・ビジネスレビュー 2022年6月号」より引用)

リーダーが大義名分である「WHY」から話していくことで、聴き手は「説得され」「納得して」行動し始めるのです。

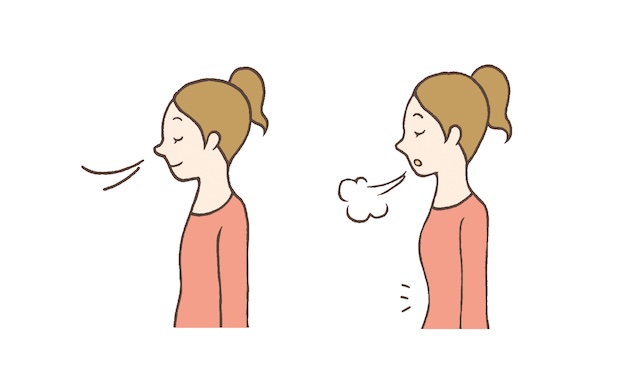

腹式呼吸で声が良くならない理由

「30分もプレゼンすると、喉が痛くなってしまって…」

こうお悩みの方が多くいらっしゃいます。

しかし喉の負担を少なくしようと、エネルギーを下げてボソボソと話しても印象は悪くなる一方です。

本来、良い発声をしていれば1時間しっかり話していても大丈夫なものです。

一般的には「腹式呼吸のトレーニングをすれば声が良くなる」と言われます。

これは大きな勘違い。

腹式呼吸の練習をしていても、声が良くなることはありません。

声は「横隔膜」を使うことでしか良くなりません。

横隔膜は、肺の下あたりにあるドーム型をした呼吸をつかさどる筋肉です。

横隔膜を使うには、発声時に「おへその下の下腹がパンと張った状態」を常に維持することです。

横隔膜を使って発声していれば、喉に負担がかからなくなり、長時間良い声で話し続けることができます

腹式呼吸では、息をはいたときにお腹をへこましてしまうので、「息をはきながらお腹を張る」ことができません。

また、発声時にお腹をへこませてしまうと、横隔膜が使えないので喉声になり、喉に負担がかかってしまいます。

横隔膜を使って発声するための簡単なトレーニングは、おへその下あたりにエプロンをしっかりまいて、エプロンを張り

返すように話すことです。

酒屋さんのエプロンのように幅広のひもがついてものがベストです。

リハーサルのときにエプロンを捲きながら練習してみるといいと思います。

喉で頑張って声を張り上げても、負担がかかってしまい長続きしません。

横隔膜を使えるようになると、声が良くなり、喉も楽になります。

説得力が弱い女性のプレゼン。やり方を変えると格段に訴求力アップ

「私がプレゼン?! 私なんてとてもとても…。あのぅ、代わりに話してもらえませんか」

こう言ってプレゼンしたがらない女性の方、よくいらっしゃいます。

ただ、これまでの多くの女性のプレゼンを見てきましたが、説得力が上がりにくいことも事実なのです。

原因は「女性特有の謙虚さ」。

謙虚過ぎる態度のため、メッセージが弱まって、伝わり難くくなるのです。

『ハーバード・ビジネスレビュー2022年5月号』に「女性は謙遜し過ぎ」との指摘が書かれていました。

謙遜のあまり表立って行動することなく、むしろ自信を喪失しているのだ。あるいは指導力が足りないと指摘を受け、たえず問題を抱えている。ただでさえ謙虚なのだから、それ以上謙虚になるべきではない。(45ページ)

では、謙虚過ぎる女性はどのようにプレゼンすればよいのでしょうか。

「女性特有の謙虚さ」は、見方を変えると、「聴き手の共感を得やすい」という強みでもあります。

そこでプレゼンでは、ストーリーを工夫することでメッセージ力を上げると、伝わりやすくなります。

共感力を示すためには、「自分しか話すことができない体験談から語り始める」ことをオススメしています。

たとえばある化粧品会社の女性役員からプレゼンのご相談を受けたときのこと。

「お客さんから『お化粧すると気持ちも元気になれる』と言われたことが忘れられない」

という体験をお伺いしました。

そこでこの役員は、プレゼンでもこの体験談から語りました。

自分の体験であれば、安心して話すことができます。カンペも必要ありません。自然と自信がにじみ出て感じられるのです。

最近は多様性が求められ、女性のリーダーも増えています。

ぜひ積極的にプレゼンの場に立ち、自信に満ちた謙虚さで伝えていただきたいと思っています。

意外と知らない、プレゼンファッション・2大ミス

プレゼンのファッションで、いつも気になることがあります。

そこで今回は、多くの方が気がつかずにやっている2大ミスをお伝えします。

【その1】 スーツのジャケットのボタン

ジャケットのボタンを留めず、開けて話している方。実に多くおられます。

逆にしっかり全部留めている方もいます。

どちらも「NG」です。

ジャケットは、2つボタンでも3つボタンでも、一番下のボタンは留めないでください。

基本的に一番下のボタンは飾り。留めるものではありません。

ただ、座るときは全部はずして開けてください。スーツの型がくずれるからです。

そして、立つときは再びボタンをかけます。面倒かもしれませんが、スーツはそういう構造なのです。

ジャケットのボタンは、「立つときはかける。座るときは開ける」。

これが基本です。

質疑応答で椅子を用いる場合は、スムーズにボタンを留めたりはずしたりできるように練習をしておくと本番でまごつかずにすみます。

(女性の場合は留めっぱなしでOKです)

【その2】 ボタンダウンシャツ

スーツにボタンダウンシャツを合わせる方は、とても多いですね。

これも「NG」です。

ボタンダウンシャツは、ポロ競技に使われていたシャツ。もともとスポーツ用。カジュアルな場面で着るものです。

ボタンダウンシャツにネクタイを合わせている方も多いおられます。

しかしボタンダウンにネクタイは合わせないのがルール。

ただ例外もあります。ボタンダウンでは「ドゥエボットーニ」という襟の高いシャツがあり、これは正式な場でもOKとされています。でも「ドゥエボットーニ」を着ている方は滅多に見かけません。

プレゼンの準備は、資料作りと練習だけではありません。

スーツのマナーを守るだけでも、「何か違うなぁ」というきっちりした印象を与えることができるのです。