ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

孫正義がプレゼンでレトリックを使う理由

プレゼンや商談では、相手を説得しなくてはならない場面も多いですよね。でも本当に正しく誤解なく伝えた上で、人を説得することは難しいことが多いもの。これは人が物事を自分の受け取りたいように解釈しようとしがちだからです。とくにSNSやメディアにあらゆる情報が溢れている現代において、理論による説得だけでは人は信用しなくなりつつあります。

話し手が主張したいことと、聴き手の感情や思い込みの間に、情報伝達の「ゆがみ」が生じているのです。

このような場合に相手を説得するには、論理を主張するだけでは伝わりません。情報伝達の「ゆがみ」を可能な限り解消していくことが必要です。

ここで武器になるのが、レトリック。

レトリックというと「あの人はレトリックがうまい」というように使われて、「言葉巧みに論点をすり替える技法」と思われがちです。しかし本当は違います。

レトリックとは「修辞学」。人を感動させるための表現方法を研究する考え方のことです。感情や思い込みの「ゆがみ」を解消するためには、レトリックで相手に感動してもらうことです。

英語学者で評論家の渡部昇一氏はレトリックを用いて人を説得するには以下、三つの原則があると言います。

【第一の原則】:説得しようと思っていることに確信を持つこと。

自分は正しいと思っていなければ説得力が下がるからです。

【第二の原則】:客観的に証明できる部分で争わないこと。客観的に証明できないことについて相手を納得させようとしているという自覚を持ち続けること。

【第三の原則】:比喩を使うこと。

イメージ伝達に欠かせない方法です。

とくに第一の原則が足りないとレトリックの効果は激減します。「正しいと思わないけど会社の命令だから仕方がない。なんとかレトリックの技術で説得しよう」と思っても、気持ちは聴き手に伝わります。レトリックを使ったばかりにかえって「不誠実な人物」という印象を与え逆効果です。

第二の原則は、「円周率」のようなロジックで証明できることではなく、「安室奈美恵と浜崎あゆみではどちらの歌唱力が上か」というような、理論で説明できないものを相手に説得しようとしていると認識しておくことです。

第三の原則である比喩は、情報伝達の「ゆがみ」を解消するのに最適です。たとえば、言いたいことを絵や図で表せば一瞬で伝えることができます。

ソフトバンク代表取締役会長兼社長執行役員・孫正義さんは、レトリックの達人です。

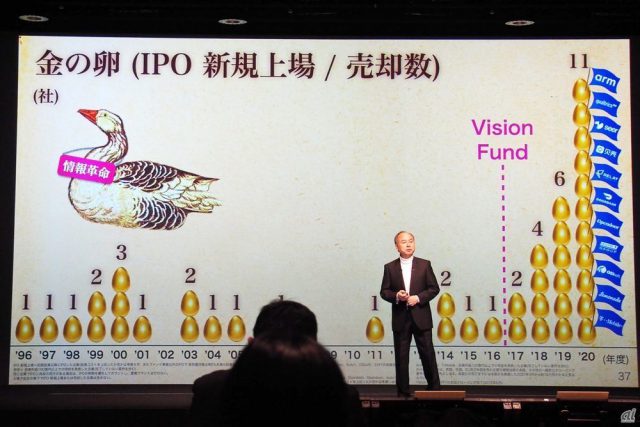

2021年2月8日に行われたソフトバンクグループ2021年3月期第3四半期の決算発表で、孫さんは金の卵を産むガチョウの比喩を使い「ソフトバンクは金の卵の製造業である」と強く印象づけました。

ソフトバンクの時価総額は、負債を考慮に入れると9兆円、負債を差し引けば17兆円。資金の借り入れによって事業を拡大しています。しかし、「負債は“ガチョウのエサ”にすぎない」と孫さんは確信を持って主張します。

「金の卵」とは、ソフトバンクが出資した後に上場したり、100億円以上で売却したスタートアップを指しています。孫さんは、「金の卵を計画的に、仕組みを持って生んでいくのがソフトバンクグループである」と、チャートにガチョウと金の卵をグラフにして見せながら説明していました。

レトリックを用いた説得的なプレゼンテーションだったと思います。

ただし海外でレトリックを用いる場合、気をつけておくべき点があります。文化的背景によって捉え方が違ってくるのです。たとえば日本では、子どもの頭をなでるのは褒めることになりますが、インドでは頭に神が宿るのでNGです。

今回、孫さんの用いた「ガチョウと黄金の卵」は、世界的に有名なイソップの寓話が元になっています。グローバルへ十分に配慮していました。

レトリックを用いる場合、しっかりした論理、主張を持っていることが必要です。論理のないレトリックは、単なる言葉のゲームであり、ごまかしでしかありません。説得できないどころか信用を落としてしまいますので、注意が必要です。

【参考文献】

渡部昇一(2017)『知的人生のための考え方 わたしの人生観・歴史観』PHP研究所

「緊張してしまう」という人は大きな武器を持っている

人前で緊張してしまって辛い思いをしている方、多くおられるのではないでしょうか。

最近、私が講演した「緊張しても話せる面接セミナー」で、下記メッセージをいただきました。

「私は人前で話すのが得意で、よく周りから『緊張してなさそうだね』と言われます。しかし、話し出す前はお腹を下し、字が書けないくらい緊張してしまいます。でも、始まってしまえば、たとえミスってもなんとかなっていました。私は場数を踏んで、やっとこの形ができるようになりました。でもなぜ本番前に緊張してしまうのか不思議でした。今回の講演で『緊張するのはいいこと』だとわかり、ポジティブになれました」

他の人からは「人前で話すのが得意だ」と思われて、緊張してなさそうに見えるのに、お腹を下し、手が震えて字が書けないくらい緊張している…。こんな方、実は意外に多いのです。「才能がある」と言われているような人たちにもしばしばこんな方が見られます。

私の知り合いでも、プレゼン本番前は落ち着きがなくなり、トイレを往復して、リハーサルの出来はイマイチ、でも本番が始まると凄いプレゼンを成し遂げる、という人がいます。聴き手の皆さんは、その人の控え室の姿を知りません。だから話す姿を見て「プレゼンの名手」と思っています。

彼らは「しっかりと緊張をしている」のです。

人間には自律神経があります。自律神経には2種類あり、活発な活動を行うときに働く交感神経と、リラックスしたときに働く副交感神経があります。

緊張は交感神経が活発になった状態です。交感神経は、アドレナリンを分泌させて、血中をアドレナリンが巡ります。アドレナリンは血糖量を増やし、心拍と血圧が上昇します。さらに、副腎皮質刺激ホルモンの分泌が増加し、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌され、身体を動かすエネルギー源の生成を促進し、血流を増加させます。

だから緊張すると心臓がドキドキして落ち着きがなくなり、汗が出たり、顔が赤くなったりするのです。

言い換えれば、人は緊張することで「戦闘開始態勢」が整います。「いざ」という時に、意志とは関係なく緊張するのは、人が太古の昔から獣や敵と闘って生き延びてきたDNAの中に組み込まれている反応なのです。

そして激しく緊張をしていても、緊張を活かす方法がわかれば、人は本来持っている潜在力を呼び起こすことができます。

緊張を否定する必要はありません。

緊張は最高のパフォーマンスを発揮するための味方であり、大きな武器なのです。

大事なプレゼンや面接の前に緊張しそうになったら、ぜひこのことを思い出してください。

【参考資料】

久谷眞理子(2016)『「生物基礎」の授業をとおして伝えたいこと』2016年3月 研究紀要 第11集 P41-56

緊張する面接で絶対やってはいけないこと

人前で話すのは、緊張するもの。

特に大事な面接は人生の重要局面。

「緊張するな」といわれても、ムリというものです。

ただ緊張していても、これだけは「絶対NG」があります。

それは「ウソ」をいうこと。

ある面接のリハーサルで質問に頭が真っ白になってしまい、つい「でまかせ」を言ってしまった人がいました。

そのとき経験豊富な模擬面接官は、「あなた、今ウソを言いましたね」とすぐに見破ったのです。

頭が白くなると、苦し紛れにその場しのぎで答えたくなるかもしれません。

しかし面接官は、被面接者にない大きな力を持っています。

それは「人を見る目」。

人を見るプロが面接官をしていることが多いのです。大抵のことは見抜かれています。取り繕っても無駄というもの。

加えて面接官は、意外とその人に関する事前資料を熟読しています。事前資料を参考に相手の人物を見抜いた上で、採用すべきか否か、高い評価を付けるか否かを決めようとしているからです。

特に就活面接では、企業は「成長が期待できる素直な人」を採用する傾向があります。ですのでウソを言った時点で「信頼」という一番大切なモノを一瞬で失う、不合格になります。

「面接で厳しい質問をされてボロボロだった…。絶対ムリ…」という人が、不思議なことに受かったという話、聞いたことはないでしょうか?

自分を必要以上に大きく見せようとしてすべてを完璧に受け答えしようとするよりも、むしろ虚勢をはらず誠実な対応をする方が、相手に与える好感度が高いのです。

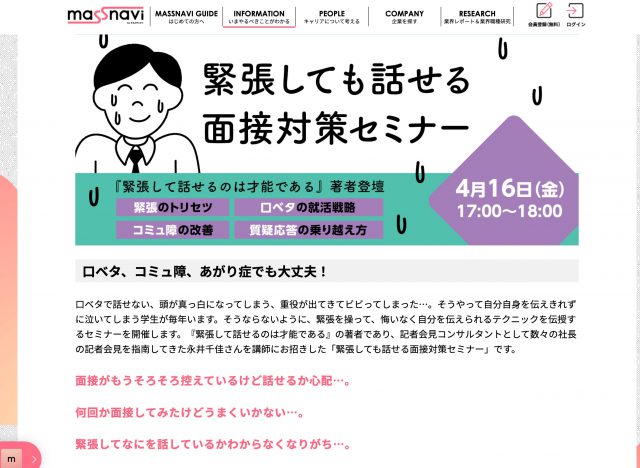

緊張しても話せる面接対策セミナーに登壇しました

4月16日(金)、マスメディアン様主催のセミナーに講師として登壇しました。

139名の方々にご参加いただきました。有り難うございます。

テーマは「記者会見コンサルタントが伝える 緊張しても話せる面接対策セミナー」でした。

面接って緊張しますよね。でも大事な面接は人生の重要局面ですから、緊張するなという方が無理というものです。

ただ、その緊張のために、本当に伝えるべき内容が、伝わっていないのは残念なことですよね。

緊張とは、能力以上のものを引き出そうとする、DNAに組み込まれた、人間に生まれつき備わった力です。打ち消そうとすればするほど上手くいかなくなります。そのために「緊張の活かし方」を知る必要があります。

セミナーでは、面接で緊張して力が発揮できなくて残念な思いをしている方々に向けて、緊張を活かすための方法をお伝えしました。

下記に受講してくださった方々からの感想の一部をご紹介します。

「このようなメソッドはどうせできないと敬遠してしまいがちでしたが、講師の永井さんご本人がその技術を体現されており、心に響くセミナーでした。自己を分析して自分に適したスタイルを強化していきたいと思います。書籍も購入してみたいと思います!」

「コミュニケーションは得意で自信はありましたが、面接で落ちることもあり、少し悩んでいました。今回のセミナーで実は私も緊張していたんだ、とハッと気付かされました。マトリックスでわかりやすく解説してくださり、今後の改善点を見つけることができました。社会人になっても、永井先生の講義を思い出しながら緊張感を持って生きていきたいです。本日は貴重なお時間をありがとうございました。」

「緊張のメカニズムや、明日から実践できる改善方法などわかりやすい言葉で教えてくださりました。ありがとうございました。」

「先日、説明会で急遽面接をすることになった時、緊張してしまって落ち込んでいました。ずっとそれを引きずっていたのですが、緊張を活かせなかったのだと言ってくださり、緊張することは悪いことではなく、客観的になって落ち着いていけば大丈夫なのだと安心することができました。悪代官、フクロウ、舌を鍛える方法を実践してみて、本当に笑いやすくなり、筋肉の緊張がほぐれたような気がしました。緊張を活かす方法を知ることができてよかったです。ありがとうございました!」

「本日は貴重なお時間をありがとうございます。ご教授いただいたテクニックによって、面接の不安が大きく和らぎました。本日の学びを今後の人生に活かしていこうと思います。」

「緊張するのはいいことであることが知れて、ポジティブになれた。また、自分はおそらくパッション型だと思うので、緩急を意識しようと思った。

皆さま、たくさんのご感想をいただきまして本当にありがとうございました。

困った質疑応答。質問を受けたら、まず息を2回吸え

「質疑応答が怖い」という方、多いですよね。

他人からの質問は想定できないことが多いもの。思いもしない質問が出ると「頭真っ白」になることもあります。

面接も増えてくるこれからの季節。「頭真っ白」になって残念な答えをしてしまわないようにしたいもの。

そこで今日は、ほとんどの方がやっていない質疑応答を乗り切るコツを2つお伝えします。

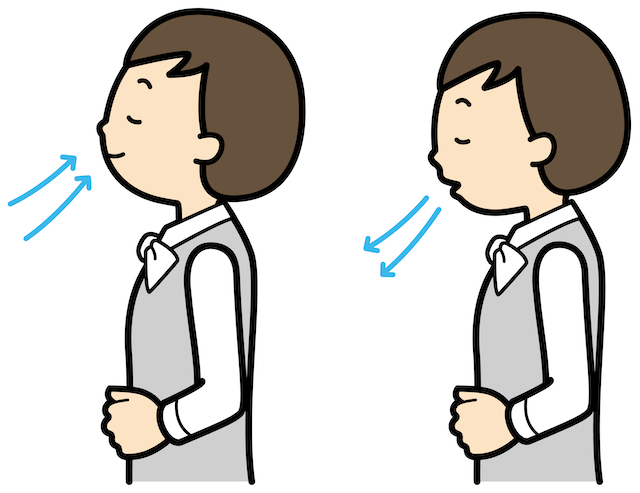

1つ目は「息を2回吸う」。

緊張していると、気付かないうちに息が吸えていません。さらに人は驚くと「ヒッ」と息が止まります。一番よくないのは息が吸えないまま慌てて答えること。息が足りないと、声も小さく早口になることが多く、いかにも「自信がなさそう…」に聞こえます。

ですので、質問を受けたら、まず意識的に2回息を吸いましょう。

手順は、慌てずに1回静かに息を吸ってはく。

そして2回目は、口から息を吸う。

そしてゆっくり話し始める。

2回吸う理由は、呼吸をするための「横隔膜」という筋肉が緊張して固まっていると1回ではうまく吸えないからです。2回吸うと横隔膜がスムーズに動くようになり、上手くいきます。

他にもメリットがあります。ゆっくり吸っている間に、良い答えが見つかることもあるのです。

さらに呼吸してから話す方が余裕が感じられ、聴き手にも良い印象を与えます。

2つ目は「オウム返し」。

質問者の質問をゆっくりオウム返しします。「はい、『〇〇〇〇〇〇〇〇』というご質問ですね。これはですね…」のような感じです。

まず質問を確認できるので、間違った答えをするリスクが減ります。ゆっくりオウム返しをしている間に、話す内容をまとめる時間ができ、落ち着いて答えることもできます。

質疑応答での答えはたいていの場合、気持ちが落ち着いた帰り道や廊下で「ああ!こう答えれば良かった!」と後で気がついて、ちょっと悔しい思いをすることも多いもの。しかし質問を受けている時は、意識が集中している時でもあります。だから落ち着いて答えれば、答えられることも多いのです。

まずは「息を2回吸う」、「オウム返し」を試してみてください。