ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

プレゼンの空気を作る言語の扱い方

「空気を読む方法はありますか?」

という質問をよくいただきます。

プレゼンでは、あえて空気を読んではいけません。

なぜなら、話し手が空気を読んで話してしまうと、主張がブレて説得力が落ちるからです。

プレゼンは、時間をかけてジワジワとコミュニケーションするものではありません。プレゼンは一回限り。しかも限られた時間で伝え、聞いた人が動くことが目的です。空気を読む行為は、主張が明確に伝わらないというリスクが伴います。

つまり、空気は読むものではなく、「作るもの」なのです。

物事の流れは「空気」で左右されます。

何度も協議を重ねてきたのに、ある「空気」のもと、突然計画をひっくり返されたり、しつこく努力しても全く芽が出なかったことが、ある「空気」をきっかけに認知されたりするという経験をされた方も多いのではないでしょうか。

今日は、プレゼンの空気を作る上で有効な1つのテクニックをお伝えしましょう。

「コードスイッチ」です。

通常は「です・ます」で話すことが多いかと思います。そこに、「だ・である」または「体言止め」(名詞や代名詞などで終わること)を混ぜながら話すことです。

ここで冷泉彰彦氏の著書「『関係の空気』『場の空気』」より引用します。

元首相である小泉純一郎という人の、「空気」の扱いでは天才的で、構造改革、抵抗勢力との抗争、拉致問題の使い方、靖国問題、郵政民営化、日米関係、イラク派兵、何から何まで「空気」を巧みに操って政治生命を保ってきた。

「いいですか。改革っていうのは重要なんだ。わかりますか。この選挙の結果で日本の将来が決まるんです。大変だ。・・・」という言葉づかいである。

これは「です・ます」と「だ・である」を混ぜることで、硬い感じと柔らかい感じ、間接的なイメージを直接的なイメージといったメリハリをつけて言語表現としては、反論を許さないとでもいうような一方的なものとした。

ビジネスであれば、

「よろしいですか。今回の新規事業はなんとしてでも成功させなくてはいけない。わかりますか。我が社の社運をかけているんです。このままでは将来はない」

というような話し方をすることもできるでしょう。

空気は読むものではなく、作るもの。

空気を作るための方法の1つとして、コードスイッチを用いてみることをお試し下さい。

アイコンタクトをすればプレゼンが上手くいく理由

「アイコンタクトをとりたいけど、緊張してお客さんと目を合わせるなんてとんでもない!」

そんなお悩みをよくうかがいます。

じつは緊張していても、プレゼンを成功させるためにはアイコンタクトが必須なのです。

ターゲットは、話し手に目線を投げかけてくれている方や、うなずいて熱心に聞いてくださっている方です。「そんな人いないよ」と思うかもしれませんが、私の経験では、そういう良い方は必ずいらっしゃいます。初めて聞く話しにワクワクしたり、ドキドキしながら聞いてくれていることもあるんですよ。

マラソンで「ラビット」と呼ばれる人がいるのをご存知でしょうか?

レース前半でペースメーカーの役割をする人です。プレゼンでも、ラビットになってくれる方を見つけて話しかけることで、リズム感がつかめて流れを自分のペースに引き入れることができます。

さらに激しい緊張を和らげる効果も期待できます。たとえばカラオケで歌うときに、仲間に手拍子を打ってもらったり、ニコニコしながら歌のリズムに合わせて一緒に身体をゆすってもらうと歌いやすくなりますよね。それと同じです。

私が今まで見てきた素晴らしいプレゼンをする方々は、必ずアイコンタクトを取っていました。

とくに、トップの場合はオフィシャルな記者会見が多いのですが、記者は仕事で来ているのでなかなか温かいアイコンタクトは期待できません。それでも、アイコンタクトする人を探しているトップをたくさん見てきました。

私が今まで経験した中で最もすごいアイコンタクトは、ある製造業のトップのアイコンタクトです。私にギュッと目線を合わせてきて、なんと私を指さしながら「今の会社嫌やろ?ウチに来なさい。今、課長職以上、大募集しとるから!ほら、皆さんも来なさい」。

トップはこの瞬間、場の空気を完全に掌握してしまいました。

もちろん、ここまで出来なくても大丈夫です。

必ずあなたの話しを聞いてくれている人はいます。勇気をもってアイコンタクトを行って自分のペースを作ってみてください。

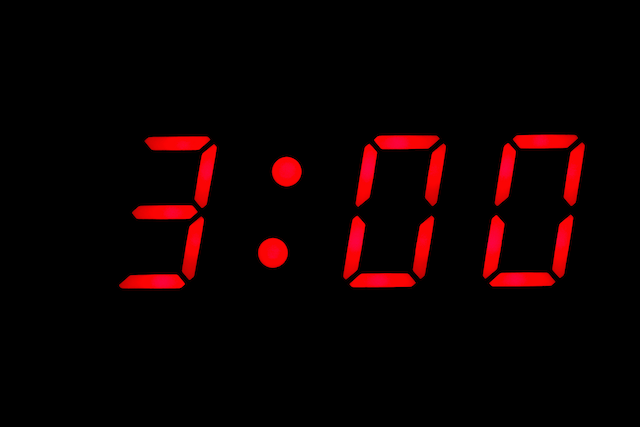

最初の3分ですべてが決まる理由

「とにかく会見の印象を良くしたいんですよ」

広報担当者さんからの切実なご相談をいただくことがあります。

会見の印象を良くするために、注意すべき最重要ポイントをお伝えします。

ある有名な外資系企業の発表会に取材に行ったときのことです。

米国本社から役員が来日し、プレゼンを行いました。

プレゼン冒頭での出来事です。

足元を見ると、靴の先がパックリと割れて靴下の先が見えていました。靴を買い換える資金が無いわけではないでしょうから、気にしない性格なのかもしれません。確かにプレゼンは場慣れしたものでしたが、なぜか話すことすべて印象が良くありません。(「まさか米国本社役員が…。話を盛っているのでは」と思われるかもしれませんが、事実です)

逆もあります。

最初の印象が素晴らしいと、その後多少のミスがあっても会見全体の印象が良いのです。

これは”認知的不協和の解消”で説明ができます。

人は、「自分の判断は正しかったのかな?」と、内心不安を抱えています。

例えば、マンションなど高額な買い物をしたとき、「正しい買い物だったのかな?」と内心不安を抱えています。これが認知的不協和です。そして「やはり良い買い物だった」と自分を納得させるために他のマンションの広告を眺めて比較します。これが「認知的不協和の解消」です。人は認知的不協和を解消するために、自分が正しいと証明する理由を探し始めるのです。

プレゼンの聴き手も同じです。

もし最初がダメだと、その後いくら素晴らしいプレゼンをしたとしても、聴き手はダメな理由を探し始めています。もう間に合わないのです。

だから、印象づけるためには、最初が一番大事なのです。人間ですから、長時間のプレゼン全てを完璧にすることはなかなか難しいと思います。でも、最初の3分なら完璧にこなせる可能性は高まります。

つまり、プレゼンの印象を良くしたければ、最初の3分だけは何が何でも「手抜かり無く」行うことです。

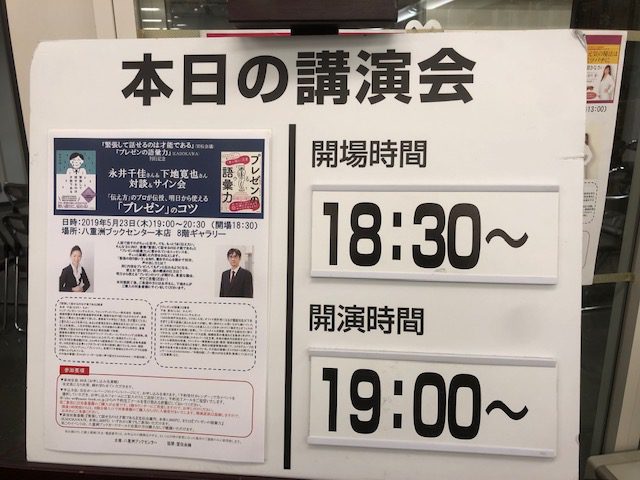

八重洲ブックセンターイベントで講演させていただきました

八重洲ブックセンターでの講演会、ものすごく緊張しましたがなんとか無事に終わりました。

たくさんいらしていただきまして感謝です!

下地さんのお話しもとてもためになり、私もお得感いっぱいでした!

プレゼン成功のための冒頭3分攻略法

プレゼンを成功させるコツがあります

最初の3分を攻略することです。

冒頭の3分は、聴き手が聞くか聞かないか決めるタイミングです。ここを逃してはいけません。聴き手が聞く姿勢になれば、その後も聞いてもらえます。

またプレゼンは、どんな人でも大なり小なり緊張するものです。

緊張する人にとって、冒頭3分を乗り切ることはとても大事なポイントになります。

「手足が震える、声が震える、身体が硬直する」などという極度な緊張は永遠には続きません。大抵は最初の3分がピークです。最初の3分を成功させれば、その後も気持ちが切れずに維持できます。緊張する人は「最初の3分間は、魔の時間」と覚えておいてください。

ではどうすればいいのか?

冒頭の3分だけは、飛行機のオートパイロットと同じように、何があっても話せるようにしておくことです。

冒頭3分をオートパイロット化するための練習方法は以下になります。

(1)冒頭3分はできるだけ自分が話しやすい内容にすること。

(2)自宅でリハーサルするときは、冒頭3分だけはスマホで録画して見直すくらいの準備をしておくと安心です。

(3)冒頭3分を、自宅から駅まで歩きながらしゃべってみることです。意外に話しにくいことが分かります。この歩きしゃべりができるようになれば、どんなプレッシャーがかかる状況になってもオートパイロットで話せるようになります。

いつもいまひとつの出来で悩んでいる方はぜひ、冒頭3分をオートパイロットにしてみてください。