ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

TED流、聴き手に共感されるプレゼン構成方法

「一生懸命伝えているんです。でもスルーされてしまうんですけど…」

このようなお悩みを持っている方多いと思います。

聴き手に共感される伝え方には、方法論があります。

そこで参考になるのが、TEDの伝え方です。

“Why I?” → “Why We?” → “Why Now?”

この順番に構成して話すと、相手に自分ごととして伝わり、共感される、という方法です。

“Why I?” … 「私が何でこれをやってるのか?」

話し手の個人的な体験が出発点であり、自分がこのテーマに取り組む動機であることを説明すると、聴き手は共感します。

“Why We?” …「なぜ私のこの課題は、聴き手の皆さんの課題でもあるのか?」

自分の個人的な体験が、実は聴き手にとっても課題でもあることを伝えると、聴き手はその課題を自分ごととして受け取ります。

“Why Now?” …「なぜ今やらなくてはならないのか」。

この課題は、今すぐ取り組むべき課題であることを伝えると、聴き手は「行動しなければ」と動機づけられます。

このようにTEDのプレゼンは”Why I?” → “Why We?” → “WhyNow?”というシンプルな6分間構成で、コンパクトにまとまっています。

話し方は人それぞれです。必ずしもTED特有のしゃべり方を真似する必要はありません。

しかしこのTEDの方法論は、意識してプレゼンを構成すると、聴き手が共感してよく伝わるようになるのです。

次のプレゼンで、ぜひお試しになってはいかがでしょうか。

楽に話すには、まず笑え

俳優でコメディアンの竹中直人さんの十八番が、「笑いながら怒る人」。

これは、天才・竹中直人だからできること。普通の人がするのはとても難しく、まず不可能です。笑い顔をすると「ふざけんな!この野郎!」という声のトーンが必ず笑い声になります。心と体はつながっている、ということですね。実際にやることで内面に変化が現れ、考えが変わるのです。

さて、ビジネスでは、こんなお悩みの方が多くおられます。

「プレゼンで緊張してしまって笑顔で話せないんです」

でもプレゼンで笑顔を出せれば、緊張も和らいで、話しやすくなります。

逆にプレゼンが上手でも怖い顔だと、聴き手はリラックスして聴けません。

笑顔で話す方が得ですよね。

「表情フィードバック仮説」という仮説があります。人が無理矢理にでも笑顔を作ることで、楽しい気持ちになると言うものです。辛く苦しい時も、無理矢理笑うことで気分が改善されるのです。逆に、不機嫌な顔をしていれば気分も引きずられてネガティブな気持ちになります。

楽しいから笑うのではありません。

笑うから楽しくなるのです。

プレゼンで緊張してしまい笑顔が出せない方は、最初の15秒でもOK。

まずは頑張って笑顔で出てみることをおすすめします。

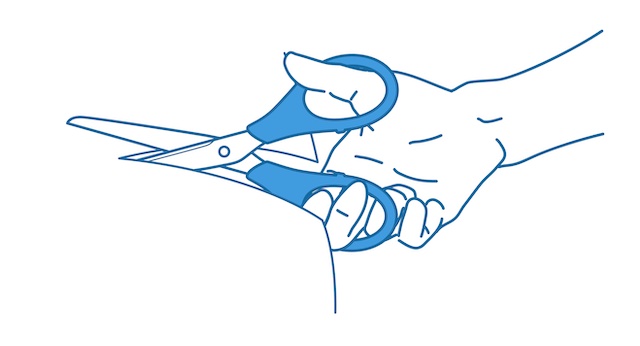

プレゼン資料から余分な情報をカットし、筋肉質にする方法

プレゼン資料がついつい長くなり、まとまりがなくなってしまうことってありませんか?

これは余分な情報をカットできないのが原因です。

「情報はたくさんある方がいい」と思いがちですが、違います。

情報を詰め込みすぎると聴き手は混乱し、かえって話し手の意図が伝わりにくくなってしまいます。

余分な情報をそぎ落とせば、ストーリーがスムーズに流れるようになり、とたんに伝わりやすくなります。

余分な情報がない筋肉質なプレゼン資料の方が、断然いいのです。

でも話し手は思い入れがあるので、なかなか情報をカットできません。

そこで今回は、資料をカットする具体的な方法をお伝えいたします。

前回のコラムで、プレゼン資料をWHY→HOW→WHATの順番で作れば手聴き手は共感し、行動するようになることを書きました。

このWHY・HOW・WHATに該当しない情報は、蛇足情報なのです。

蛇足情報を見極めるポイントが2つあります。

①基準を設けて重要度を判定する

「聴き手にとって重要か」という視点で自分自身の基準を設けた上で、各情報にスコアをつけ、基準以下の情報をカットし、WHY→HOW→WHATを並べてみます。思い切ってカットしても、意外と問題ないことが多いものです。

(僅差でカットしたものは、万が一質疑応答で質問が出たとき用に、バックアップで資料の最後に残すのがオススメです)

②第三者に聞く

思い入れがあるので、自分の認知バイアスがかかりやすくなります。

率直に意見を言ってもらえる方(上司や同僚、家族)に聞いてみると、第三者目線が入り、カットしやすくなります。

余分なものをカットすれば、スムーズで自然な流れになり、聴き手が理解しやすいメッセージが完成します。

人が動くプレゼン資料の作り方

話し下手でもプレゼンをスルーされない方法があります。

それは、「誰もが共感するWHY」から話し始めることです。

WHYとは、「それをする意義は何か?」ということ。

人の心を突き動かす話しをする人は、必ずこの「WHY」から話しています。

そのうえで、プレゼン資料をWHY、HOW、WHATの順番で語れば、聴き手は共感し、行動します。

「でも、どうやって手持ちの情報の中からWHY、HOW、WHATを特定すればいいのか」とお悩みの方も多いかと思います。

そこで、今回はWHY、HOW、WHATの特定ポイントをお伝えします。

■WHY

手持ち情報から、次の2つの質問に答えられる要素を特定します。(なければ作る)

①「そもそも、なぜこれをやるの?」

②「聴き手(お客さん)にどういう意味があるの?」

※コツは、「〜だからやる」「〜のためにやる」と言葉で表現できるものを探すこと。

良くありがちな間違いは下記ですので、ご注意下さい。

「会社名、商品名が入っている」 →会社名、商品名はWHATです。

「自分のWHYになっている」 →WHYは「聴き手のWHY」です。

■HOW

手持ち情報から、「どうやって作るか」「どうやって使うか」「どうするか」というWHYの実現方法・やり方を説明しているものを特定します。

■WHAT

手持ち情報の中から、WHY(やる理由)、HOW(WHYの実現方法)の結果、できるモノが何かを特定します。

WHATの要素は、多くの場合商品名や会社名が入っています。

■除外する情報

上のWHY/HOW/WHATに該当しない情報は、蛇足情報になりますので、一旦キレイに削除します。

■WHY/HOW/WHATが完成したら、全体をチェックします。

WHY、HOW、WHATで、ダブって出てくる言葉はないか。→もしダブっていたら、1つに絞り込む。

WHY、HOW、WHATが聴き手目線で首尾一貫しているか。→おかしな所は、必ず修正。

上記が完成すれば、とても自然な流れになり、聴き手にとって受け容れやすいメッセージが完成します。

ITmediaエグゼクティブ様勉強会の講師を務めてまいりました

2022年5月26日、ITmediaエグゼクティブ様勉強会にて講師を務めてまいりました。

今回は、明日からすぐに使える、聴き手の心を動かし行動向かわせるためのプレゼンテーション技術についてお伝えしました。

当日は約70名の方々にご参加いただきました。ありがとうございました。皆さまよりコメントいただきましたので一部ご紹介いたします。

ロジック・ストーリーが大変判り易く自分でもすぐに実践したいと思う内容でした

今日は「コツ」「ポイント」をアウトラインでお話いただき、とても理解しやすく自身のスキルで不足しているところ、少し気を付ければよくなるところを把握することができました。

プレゼン資料は伝えたいことは頭にもやもやありますがなかなか、整理されず、最初のページが作れないことが多いですが、Why 大義名分から! → How → What と考えていくことで、本当にすぐに作成できそうな気になれました。

概念だけでなく、どう進めれば良いか具体例まで丁寧に説明があった。ぜひ、明日から実践してみたい。

非常に明快で分かりやすく共感できる。

皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。