ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

忘れることでプレゼンが上手くなる理由

知人がある日、突然プレゼンが上手くなりました。

不思議に思ったので、何かきっかけがあったのか聞いてみました。

「忘れることだったんだよね」

知人曰く、「以前はプレゼン前日まで必死で覚えようとしていた」。

でもあるとき、覚えたことを一度すっかり忘れると、急に肩から力が抜けて話せることに気がついたそうです。

「忘れる」とは、約束を「忘れる」、テストで覚えたことを「忘れる」、持って行く大切なモノを「忘れる」など、ネガティブな意味として捉えられがちです。しかし知人はこう言います。

「忘れることは、とても大きな意味があるようなんです」

脳の力を最大限に発揮できるからだ、と言います。

知人の場合、まず前々日まで何を話すかを徹底的に考えて覚えます。

その上で、「一旦忘れる」のです。意識上は忘れて何も考えていないようでも、既に頭を使ってインプットしていて、本番も

控えているので、プレゼン内容は心のどこかに引っ掛かっています。この状態に持ち込むことがカギだそうです。

「忘れることで潜在意識の働きで勝手に整理してくれるんですよね。プレゼン直前の1時間前に資料をじっくり見直して再度

頭を整理すれば、大抵はいまくいきます」

覚えるだけが学びではありません。人は「忘れる」ことで自らの能力を引き出すことができるのです。

真似プレゼンと、イタい猿真似プレゼンの違い

「ジョブズのようなプレゼンがしたい」

「池上彰さんみたいに話したい」

このようにおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

プレゼンでも、「真似る」ことは悪いことではありません。

「学ぶ」ことは、「真似る」ことでもあります。

「まなび」は、模範となる人を見つけて「まねる」ことから開始するということです。

しかし、真似には怖い罠が仕掛けられています。

それは”猿真似”。

猿真似プレゼンほどイタいものはありません。

ジョブズのような達人は、長い年月の試行錯誤と葛藤を経て、自分に合ったスタイルを確立しています。

資質や生き方、体格もまったく違う人が単に猿真似をしても、聴き手が違和感を感じるのは当たり前ですよね。

本来の真似をして学ぶべきは、結果としてのプレゼンスタイルではなく、そのプレゼンスタイルの背後にある考え方ではないでしょうか?

それらを理解せずに単にスタイルを模倣しているだけの人は猿真似の罠にはまり、「イタいプレゼン」になるのです。

では、猿真似の罠にはまらずに大成するにはどうすれば良いのでしょうか。

それは達人のプレゼンスタイルをそのまま鵜呑みにせずに、まずは形を真似てみて、問題意識を持ちながら改善していくことです。

大本山永平寺の七十八代目貫首、宮崎奕保禅師が、真似について以下のように言っています。

『仏の真似を一日真似れば一日の仏、三日真似れば三日の仏。一生真似ればそれは本物だ』

真似は簡単ですが、真似を継続するのは難しいのです。

美味しいところだけ真似るその場しのぎの真似は、学ぶことにはならないただの「猿真似」。

本物の学びとは、葛藤を伴う試行錯誤のプロセスから為されるものなのだと思います。

緊張バレしないテクニックの徹底活用

「緊張して失敗しちゃう」とお悩みの方、多いですよね。

でも緊張に悩む人でも、一人だけだと緊張しませんよね。

人は、他人の存在を感じるから、緊張します。

さらに「他人に自分の緊張がバレた」と感じと、もっと緊張します。

ではどうすればいいでしょうか?

プレゼンでは、冒頭3分が最も緊張を強く感じるタイミングです。

でも極度な緊張はそう長くは続きません。

だからカギは冒頭3分です。

ここを「緊張バレ」せずに乗り切れば、緊張は徐々に減ります。

でもここで「緊張バレ」すると、さらに緊張する悪循環にはまります。

冒頭で緊張バレしない環境作りが大切です。

声の震えは、聴き手は「こんな声なのね」と思うので、人は気にしません。

一番緊張バレしやすいサインが「手の震え」です。

手が震えていると確実に「あー、緊張しているのね」とバレます。こうなると悪循環ですよね。

そこで緊張する人にお勧めが、「冒頭で、絶対に何かを手に持たない」こと。

たとえば、読み上げるメモやマイク。震えると一瞬で「緊張バレ」です。

冒頭3分は話す内容を覚え、手持ちマイクを使わずにピンマイクやマイクスタンドを使えば、「緊張バレ」は回避できます。ここを乗り切れば、緊張の悪循環を断ち切って、プレゼンも上手くいきます。ぜひお試しを。

女性のプレゼンで気をつけたい4つのポイント

女性がプレゼンするのを見ていると、どうしても女性に共通しがちな、あるパターンが気になることがあります。

そこで今日は、注意したい点と改善方法を4点お伝えしたいと思います。

(1)頭を振って話す→安定させる

一言一言、頭を振りながら、無意識に身体でリズムを取って話す方をよく見かけます。男性の方でもいらっしゃいますが、比率で言うとこのパターンで話すのは女性に多くみられます。このように揺れながら話すと、落ち着きがなく幼い印象を与えてしまいます。

できるだけ体を安定させて話しましょう。ただ、プレゼンしていると話すことに気を取られてしまい、自分の揺れは気がつきにくもの。職場の方に、話しながら揺れているかどうかを確認してもらうといいでしょう。

(2)メイクが濃すぎ→清潔感重視に

ここ一番のプレゼンでは、ついついメイクを頑張りすぎてしまいがちです。でも「ここ一番」のビジネスほど、清潔感を重視しましょう。目安としては、普段通り〜普段の2割増し以内にとどめることがお勧めです。

(3)香水の匂いがキツい→抑えましょう

最近は、強い香りが原因で頭痛やめまい、吐き気などを起こす「香害」が問題になっています。コロナ禍も一段落して、リアルな場のプレゼンが増えてきました。リアルのプレゼンではつけすぎに注意が必要です。

(4)オンラインで顔が半分→位置を確認しましょう

オンライン会議やプレゼンを見ていると、高確率で女性の方は画面で顔半分が切れています。男性は滅多にありません。これはあまり良い印象を相手に与えないので、損をしています。事前にカメラテストで自分の顔の位置を確認し、顔が画面の良い位置に収まるように椅子やカメラの高さを調節しましょう。

以上の4点は、なかなか自分では気付かないもの。身近な方にチェックしてもらうのがお勧めです。

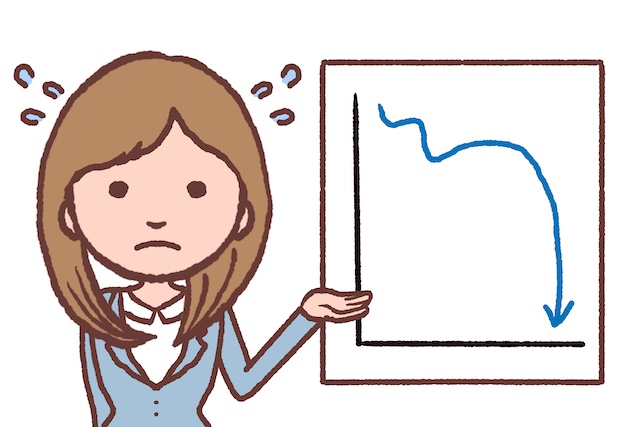

口ベタでもプレゼンが上達する方法」

「口ベタでプレゼンが苦手なので、できれば上手になってからプレゼンしたいんです」

このようにおっしゃる方がいらっしゃいました。

「上手になってからプレゼン」と言っていると、いつまで経ってもプレゼンはできません。

人が成長するために必要なのは、アウトプットして、結果から学ぶこと。

プレゼンも本番を経験することで上達します

プレゼンで聴き手の反応がわかります。その反応を元に「どうすればもっと良くなるか」もわかるのです。

他人の考えや頭の中は、絶対にわかりませんよね。でもアウトプットすれば、他人の反応が見えます。こうして自分が知らないことがわかります。知らないことを知ることが、自分の限界を超える助けとなり、成長につながります。

たとえば、営業のプレゼン。Aさんはプレゼンしたのに上手く契約がとれませんでした。

「なぜ上手くいかなかったのか」と振り返ってみて「お客さんが『困っているのはソレじゃないんだよね』って言ってたなぁ。そうか、聴き手の課題が把握できていなかったんだ」ということにAさんは気がつきました。Aさんは「顧客の悩みをまず理解しなければ」という学びを得ました。次からは、顧客のところに行く回数を増やし、顧客とコミュニケーションをとることで、顧客の悩みをまず理解して、それを解決するプレゼンを心がけるようにできます。

この場合、Aさんの失敗の原因は「プレゼンが下手だったから」ではありませんよね。

「顧客の悩みを把握できていなかった」ということです。

「上手になってからプレゼン」と考えてハウツー本を読んでプレゼンの練習をしていたら、こんなことには気付きません。

まずアウトプットして、そこから学ぶ方が学びも大きいのです。

教育理論家のデービッド・コルブは、この営業のようなサイクルを「一度だけではなく何度も循環させることが成長を促進する」と言います。これがコルブの「経験学習サイクル」といわれるものです。

プレゼンが上手になるための第一歩は、まず思い切ってプレゼンしてしまうことが大事なのです。