ブログ「次世代トッププレゼン」

ブログ一覧

口を開けなければ、通る声になる

声が小さい。声が通らない。響かない。だから聞き取り難い。結局、聞いてもらえないので伝わらない。

多くの方々にとって共通の悩みでもあります。

大きな声を出そうと思ったら「口を大きくハキハキとあけなさい」と良く言われています。

これは決して間違っていませんが、あまり口を開けずぎると響きが散ってしまい、かえって声が通らなくなってしまいます。

それに口をパクパクして話すのは、ビジネスのシーンやフォーマルな場でエレガントではありませんね。

声を響かせるためには、口の前を開けずに「口の中」が開いていることが大事です。特に縦方向に開いていることがポイントです。

良く響く教会やホールは天上が高いですよね。口の中も同じです。逆に野外ホールはオープンになっていますが声は響き難いものです。プロのオペラ歌手でも野外ホールで演奏するときはマイクを使わなければ声は届きません。

一方で現代人は、アゴの骨格が小さい傾向にあり、口の中が狭い方が多く、大きく縦に口を開けることが難しいのも事実。その結果、声がぺちゃっとして響かず、舌足らずのような話し方になってしまいます。

対策があります。口はあまり開けず「おちょぼ口」にし、アゴを下げることです。見た目は「ハコフグ」のようになります。

口の中を開け、声を響かせるためのトレーニング方法をお伝えします。

(1)口を閉じる。舌を下げて舌先が下歯茎に触れている状態を維持

(2)唇を少し開けて、アゴを下げる。下げるときのコツは下アゴを前に少しだけ出す感じで「受け口」気味に。

(1)と(2)を10回程繰り返し、アゴ周辺の筋肉をほぐし、アゴの可動域を広げる。

慣れてきたら、声を出してみましょう。

(1)口を閉じる。舌を下げて舌先が下歯茎に触れている状態を維持

(2)唇を少し開けて、アゴを下げ、「Mo〜〜」と長く伸ばして発声する。発声しているときは下アゴを少しだけ前に出し、舌は舌歯茎に触れている状態を維持。

見た目は「ハコフグ」です。鏡で確認してみてください。

ドイツの名歌手に、シュヴァルツコップ(Olga Maria Elisabeth Frederike Schwarzkopf,1915-2006)という人がいます。彼女は小柄だったので、ヨーロッパの大柄な歌手たちと声量の差をうめるために口周辺の作り方を細かく工夫していました。口の開け方は、アゴを下げることと、アヒルっぽく上唇をほんの少し前に突き出すことも行っていました。そうすることで、声がより前に響くようになるからです。この方法は、同じように、骨格の小さい日本人のお弟子さんたちにも彼女は勧めていたそうです。口の作り方をちょっと変えるだけでも、響きが劇的に変わります。

職人は、その職業に合わせて体を作りかえると言います。

声もビジネスにおいての道具になります。

ビジネスでも声という道具を使いこなすために体を作っていくことも大事なことだと思っています。

ヤフー!川邊社長から学ぶ「なすべきことをなす」

経営者のプレゼンを見るとき、大事にしているポイントがあります。

それは、「その会社にとってなすべきことをなす」ことを考えているかどうかです。

2019年11月18日、衝撃のZホールディングスとLINEの経営統合が正式に発表されました。そのとき、川邊健太郎ZHD代表取締役社長CEOはプレゼンで、「日本・アジアから世界をリードするAIテックカンパニーを目指す」と、GAFAに対抗し世界第三極を狙う決意を発表しました。このままヤフー単体では国際的なプラットフォーマーの中で埋没し、規模の小さい日本同士で戦っても業界全体が再編されない限り会社自体も埋没する、と考えたからです。

そのとき、川邊社長の言葉で最も印象に残ったメッセージがあります。

「日頃から、経営者は自分がやりたいことではなく、その会社にとって今、なすべきことをなすべきだ、と考えている。東アジアからもう一極作れる展開を、社長として成すべきことの最大の一つとして取り組む」

アウシュビッツの強制収容所の体験記『夜と霧』でも知られる、オーストリアの神経科医、ビクトール・フランクル(Frankl,v.e.1905-97)は「生きる意味」の問題を追求した人です。

フランクルは、言います。

「どんな時も、人生には、意味がある。どんな人の、どんな人生にも、なすべきこと、満たすべき意味が与えられている。私たち人間の『なすべきこと』『満たすべき意味』『この人生でなしとげるべきテーマ』、これらはすべて今も、また今も、あなたの足元に送り届けられてきている」

人生は自分のしたいことや欲望をかなえていく場、つまり人生の中心を自己に置きがちです。しかし欲望にはキリがありません。昨今、経営の意思決定において、経営者のエゴイズムが勝ってしまい、企業の価値を落としてしまう会社が多くみられます。

経営者は、社会からの為すべきことを為せという要請に対して虚心に耳を傾け、持続的な生き方を求めているからこそ、動じないリーダーシップを発揮できるのではないかと思います。

川邊社長は、自身のなすべきことの意味と使命を実現していくことが人生だと考えているのです。今後、さらに素晴らしくなっていく経営者だと思います。

詳しくはこちらの記事をご覧下さい

最後まで首尾一貫したプレゼンとは

プレゼンで大切なことは、質疑応答も含めて、話している内容をブラさずに、首尾一貫させることです。

しかし、質疑応答で聴き手から突っ込まれると、しどろもどろになってしまったりして一貫性を欠いてしまう例を多く見てきました。

2019年9月12日に、ストライプインターナショナルの石川康晴社長の会見を取材してきました。石川社長の素晴らしい点は、KPIがとても明確で、話しにまったくブレがないことです。

記者からのあらゆる質問に対しKPIをもとに数字で明快に回答していました。囲み取材も、通常は10分程度で終わるものを、石川社長の意志で30分に延長しました。囲みは、時間が長引けば記者はどんどん突っ込んだ質問をするものです。

しかし骨太な戦略を立てた上で、事実に基づいて明確なKPIを設定して発表に臨んでいるので、どんな質問を受けても最後まで一切のブレがありませんでした。

明確なKPIで一切のブレがない上、聴き手をその気にさせる説明は、25年以上のアパレル業界での接客経験を持っている石川社長ならでは。さらにファッションも「こなれ感」があり、まさに達人のプレゼンでした。

今後の活躍が楽しみな経営者です。

詳しい記事はこちらです。お読みいただけましたら幸いです。

ストライプ石川社長のプレゼン分析「説明力とロジックで業界の地殻変動に対峙」

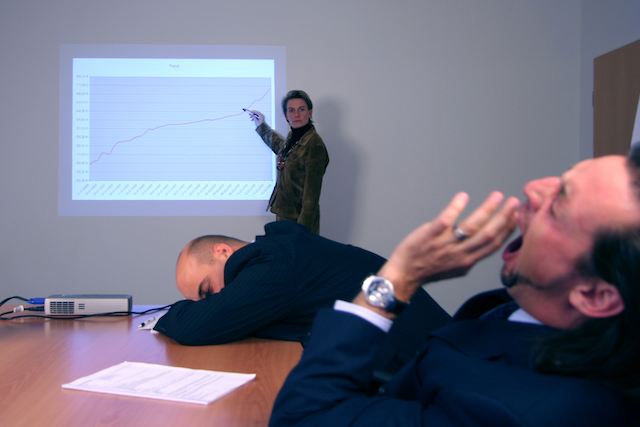

業界第一人者の講演なのに、7割の人が寝る理由

業界第一人者であるA氏の講演を聞いていたときのこと。他では聞けない貴重なお話しなのですが、聴き手の皆さんは次第にフェイスブックを見たりやラインをやり始めました。ウトウト寝ている人もいます。後方から拝見していますと、ほぼ7割の方は聴いていません。

こうなってしまった理由は、余分な言葉が多すぎるためです。

・「後ですねー、実はXXXXということもありまして…」→もっと正確に伝えなければと思うあまり、思いつきの付け加えが多くなる。しかし、初めて聞く話しばかりの聴き手は理解がついていかないため迷子になる。

・「定義づけしてます…あっ、義務づけしてます」→言葉の正確さを重視するあまり言い直しが多くなり、聴き手は混乱する。

・「それで〜」「あのですね〜」「え〜と」→間違いがないか吟味する時間をとるため間に入る言葉を多用する。それが聴き手にとってはノイズとなり、聞き難くなる。

・「XXXって知ってますか?(皆さんが)知ってないこと自体問題でして…」など、回りくどい説明をして物事をストレートに言わないため、もどかしさを感じる。

これらは全て「ノイズ」です。

さらにチャートの情報過多。「あれもこれも伝えなければ」とチャートには小さな文字がぎっしり。チャートを台本代わりに読み上げていました。

文字ぎっしりの画面が出たとたん条件反射的にあくびをする人たちが多発していました。(ちなみに聴き手を眠らせる最短の方法は、この文字と数字がぎっしり書いたチャートを出すことです)

正しい内容を話しているのに、分かりにくいトーク展開をすることで、聴き手が混乱し、聞いてもらえなくなってしまったのです。

そもそも難しい専門分野で情報がギッシリなのに、さらにノイズを加えている。これで眠くならないわけがありません。

せっかく素晴らしい内容を話しているのに聞いてもらえないのではもったいないですよね。

間違ったことを話すのはもちろんNGです。でも余分な言葉や情報を減らせば、ずっとわかりやすくなるし、聴き手も集中力を持って聞いてくれるようになります。

話し手は、聴き手であるお客さんが何を求めているのかを、常に考え続けたいものです。

アンケートは「人の鏡」

コンサルティングを行う際に、私は講演会やプレゼンで必ず聴き手にアンケートを取ることをお勧めしています。

プレゼンの目的は、プレゼンを聞いた聴き手に、良い方向に動いてもらうこと。

プレゼンは「他人に影響を及ぼし、望ましい行動を起こさせる」というリーダーシップを発揮する場なのです。

一方で聴き手は無言で聞いています。自分の言葉が伝わっているのかがなかなか分かりません。アンケートは、どのように伝わっているかを知り、改善する手段。ここから学ぶことで、より的確に望ましい行動を起こさせることが可能となります。

職位が高い人は「アンケートなんていらない」と言いがちですが、実はそんな人ほど、アンケートは必要です。

リーダーになると、周囲に本当のことを言ってくれる人が少なくなるもの。役職が高くなったり、年齢が高くなれば尚更です。

『貞観政要』でリーダーは、「三鏡(銅の鏡、歴史の鏡、人の鏡)」という3つの鏡を持たなくてはならないという教えが書かれています。

三つ目の「人の鏡」は「リーダーは耳の痛い厳しい諫言を受け入れなければならない」と言っています。

耳の痛い言葉は自分にとって辛いこと。しかし唐朝の第2代皇帝の太宗は、自分が傲慢にならないよう、魏徴を始め、厳しい直言をしてくる人物を側近として任用していました。あえて批判に耐えて自らをリーダーとして成長させていったのです。

プレゼンのアンケートで積極的に厳しい意見を受け入れれば、自分の良い鏡となってくれます。特に忌憚のない意見が書かれる匿名のアンケートは宝の山です。

ぜひアンケートをとってみることをおすすめします。